十和田に来なくちゃ見られない。街にちりばめられたアート作品

十和田市現代美術館

車か、バスでないとたどり着けない。とても便利な場所とはいいがたい。それなのに、コロナ禍前には年間14万〜16万人の来場者数を誇る、県内有数の集客がある。2008年に誕生した『十和田市現代美術館』は、取材に訪れた日も、平日とは思えないほどの賑わいがあった。

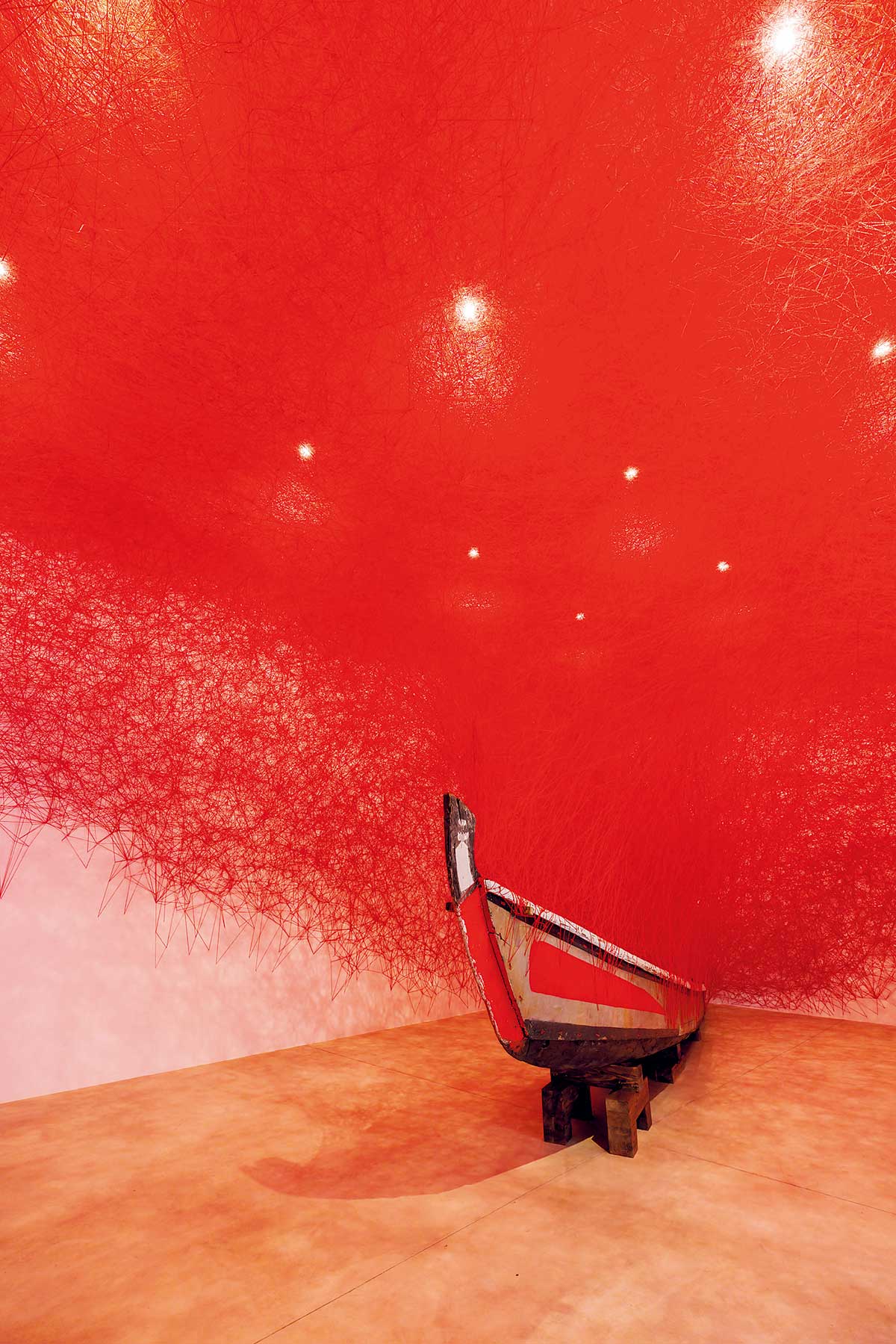

エントランスからすでに引き込まれる。鮮やかな色彩の床一面がジム・ランビー《ゾボップ》という作品だ。館内はホワイトキューブの展示室がガラス張りの廊下でつながっている。〝大きいおばさん〞ことロン・ミュエクの《スタンディング・ウーマン》や、ホワイトキューブから一転、真っ暗な室内に夜のダイナーをイメージしたハンス・オプ・デ・ベーク《ロケーション(5)》など、約40の常設作品が原則1部屋に1つ展示。そのため、ほかの観客の入り具合や立ち位置、自分のポジションによって作品を取り巻く環境が変わり、空間そのものを作品のように感じられる。〝街とのつながり〞を視覚的に表現しており、建物自体にも大きな窓がとられて、街の風景が作品の一部となっているものもある。

十和田市の官庁街通りは「日本の道・百選」「美しい日本の歴史的風土・準100選」に選ばれている名所。しかし官公庁の統廃合により、かつてあった建物が取り壊され、空き地が目立つようになった。「官庁街通りの空き地をアート作品で彩ろう」。それが十和田市がアートによるまちづくりに着目したはじまりだった。中核施設として美術館が開館し、2010年には向かい側の空き地が「アート広場」として整備され、通り全体を美術館に見立てた「ArtsTowada」がグランドオープンした。

その10周年を記念して2021年には展示室を新設。アルゼンチンの気鋭、レアンドロ・エルリッヒの《建物–ブエノスアイレス》を収蔵したことも話題となっている。無料音声ガイドの導入や鑑賞ガイドマップの刷新など、常設展示を楽しむ環境のさらなる充実を図った。街をめぐるきっかけも増えた。現代アートチーム目[mé]の《space》は、美術館から歩いて7〜8分の場所にある、スナックとして使われていた建物を展示室へと改修した作品だ。「子どもから大人まで楽しめるのがこの美術館の魅力」と話す大谷紗絵さん。美術館ができてから、街に若い人の姿が増えたという。十和田でしか観られない作品たちが人を呼び、動かし、街に彩りを添えている。

サイト掲載日

雑誌掲載日

※本記事の情報は掲載時の情報です

- 取材・文:小林 薫(編集部)

- 写真:齋藤太一