おいしい短角和牛を届け続けるために、肉屋ができること

肉のふがね 岩手川口工場直営店

岩手県にある精肉店『肉のふがね』は、2006年から「いわて短角和牛」を取り扱っている。山中にのびのびと放牧され、空腹になれば自然の草を食む。健康的に育った牛はその肉に旨みをたたえ、噛めば噛むほどに味わい深いとして、赤身肉ブームを巻き起こした。しかし、生産者は減少傾向。健康的でおいしい「いわて短角和牛」をなくさないために、『肉のふがね』代表の府金伸治さんが始めた挑戦に迫る。

おいしさの裏側を伝えるために

「いわて短角和牛」は、和牛の品種の中で唯一東北地方から発生した“日本短角種”に分類される。国内で流通する和牛のうち、わずか4割が育つのが、岩手県の県北地域だ。牛を春先に山上げし、冬に山から下りてくる“夏山冬里方式”という生産方法を採るため、山にいる間に自然交配し、春先に子牛が生まれることが多い。「畜産にはないとされる“旬”ですが、『いわて短角和牛』にはそれがある」と府金さん。短角和牛の取り扱いを始めた頃、「硬い肉」「パサパサする」という声があり、あまり評判がよくなかったそう。「おいしさを伝えるのは当たり前。肉屋として、おいしさの付加価値になるものを伝えきれなかった」と当時を振り返る。そこから、岩手大学とともに“おいしさ”を感じさせる成分を研究したり、東京都内のシェフとコラボレーションしたりと、短角和牛の新しい魅力を発信するために全力を尽くした。短角和牛の噛み締める味わいの魅力は少しずつ伝わっていったが、あるとき「精肉で販売することの限界を感じた」と言う。「家庭での調理は、器具も技術もバラバラ。おいしく焼けた人、そうではなかった人との差が出てしまう。だったら、誰でもおいしく食べられる方法を探そう、と思ったんです」

構想から10年の歳月を経て完成した

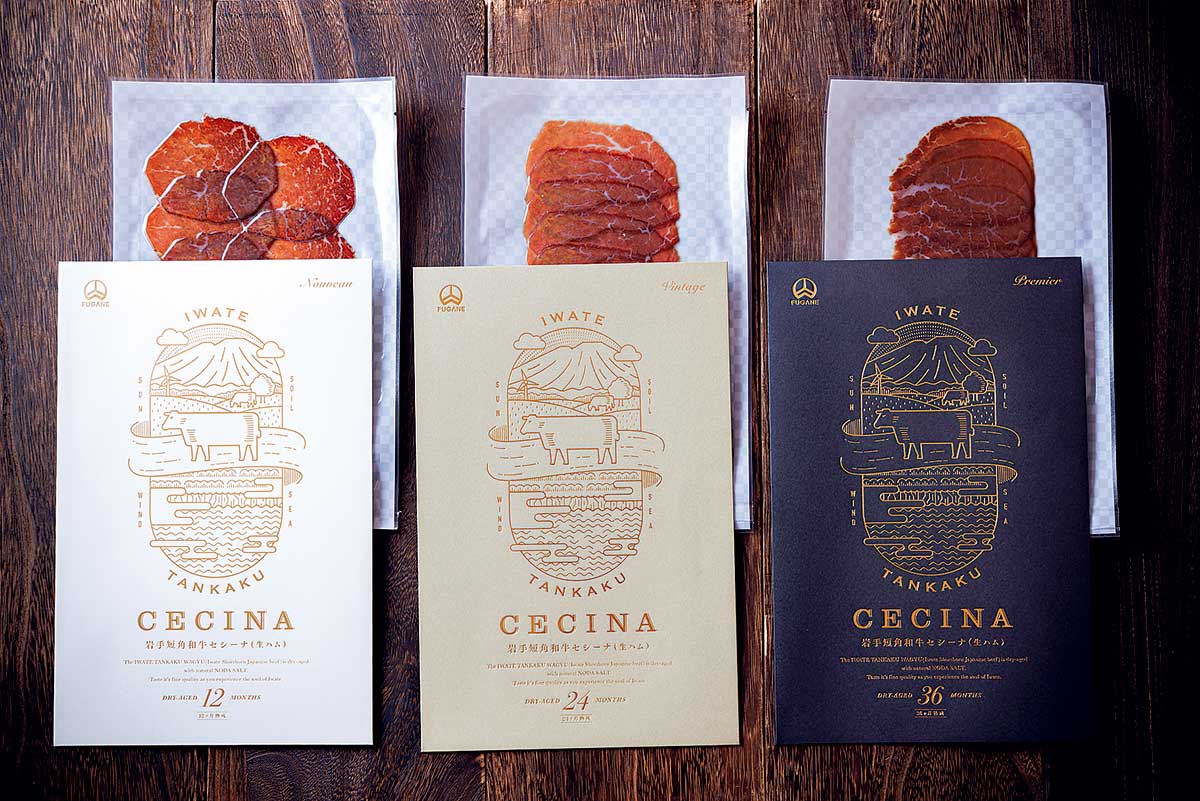

純岩手産の牛の生ハム「セシーナ」

2010年、スペイン・レオン地方に“牛の生ハムがある”と聞いた府金さん。しかし、当時は輸入できなかったため、現地に行かないと食べられない。2014年に、念願かなって現地を訪れて初めて実食したときに、衝撃が走ったそう。「チーズのような香りと、しっかりとした牛肉の味、そして最後にふんわりと草の風味がしたんです」。その牛が辿った食の歴史を追体験しているような感動。奇しくも、レオン地方は岩手町と同じ北緯40度。セシーナに使う牛も、短角和牛と似た環境で育っている。「セシーナであれば、誰が食べてもおいしさがわかるし、短角和牛の“旬”も活かせる」。これだ!と閃いた府金さんはその足で視察のアポイントメントを取り、2016年に再びスペインを訪れ、その製法を習得。試行錯誤を重ね、2020年、発売にこぎつけた。

いわて短角和牛のルーツである南部牛は、かつて岩手沿岸部で採れる塩を運ぶために“塩の道”を行き来していたという。その歴史を再現するかのように、『肉のふがね』のセシーナの原材料は、「いわて短角和牛」と野田村の「のだ塩」のみだ。外もも部分にのだ塩をすり込み、専用の場所に保管。その間に水分が抜け、乳酸菌の力で熟成させる。「今日仕込んでも、結果が出るのに2~3年かかります」。気の遠くなるような話だが、それでも府金さんは試行錯誤を続けている。「スペインの山小屋で、おじいさんが何気なく差し出してくれたセシーナ。削って、チーズをどんとのせて、蜂蜜をたっぷりかけただけなのに、あのおいしさ。羊の皮に入ったワインとともに豪快に食べたあの味が、忘れられないんです」。セシーナはドイツが主催のIFFA(日本食肉加工コンテスト)2022で、金賞を受賞。そのほか、国内外で評価されている。

先に見据える、岩手の未来

府金さんが「セシーナ」を作り始めた理由はもう1つある。「『いわて短角和牛』を生産している牧場も、高齢化が進んで閉鎖するところが増えています。岩手が育んだ和牛と、和牛を育んだ岩手のこの風景を、なんとか守りたかった」。牧場が閉鎖することは、ただでさえ希少な短角和牛の生産量が減るだけではない。山が荒れ、他の農作物に与える影響も少なくない。「セシーナ」を作ることでいわて短角和牛の付加価値を上げ、生産者の収入を向上させる。そうすれば、担い手の減少にも歯止めがかかるだろう。「広大な敷地で頭数が多くない放牧は、牛にとってもいい環境なので動物愛護にもつながります。さらに牧草を食べるので中山間部の手入れをしやすくなり、育てる側は飼料を買わずに済む。そうすれば、食料自給率も上がります。岩手の食文化を守るためにも、セシーナを作り続けたいのです」

サイト掲載日

雑誌掲載日

※本記事の情報は掲載時の情報です

- 取材・文 :小林 薫(編集部)

- 写真:齋藤太一